氟硼二吡咯类化合物由于其优异的光物理性质和易于转化等特性,已经成为一类重要的有机染料分子。近年来,得益于圆偏振发光在有机材料领域潜在应用的开发,使得手性氟硼二吡咯化合物的合成越来越受到关注。当前,手性氟硼二吡咯化合物的高效构建仍然面临挑战,主要依赖手性源诱导或色谱分离技术,高效的不对称催化策略进展缓慢。最近,国内外课题组通过过渡金属催化的不对称C-C偶联,相继实现了该类手性化合物的不对称合成。尽管如此,过渡金属催化剂的使用可能会带来潜在的生物毒性风险,制约其在生物体内的应用。因此,发展手性小分子催化的不对称合成,将为该类手性化合物的构建提供新的途径,对进一步推动该类化合物的应用具有重要的意义。

近日,化学与材料科学学院李忠原、郝二红团队在前人的基础上,基于手性相转移催化的不对称芳香亲核取代反应,成功实现了硼手性氟硼二吡咯类化合物的高效合成。

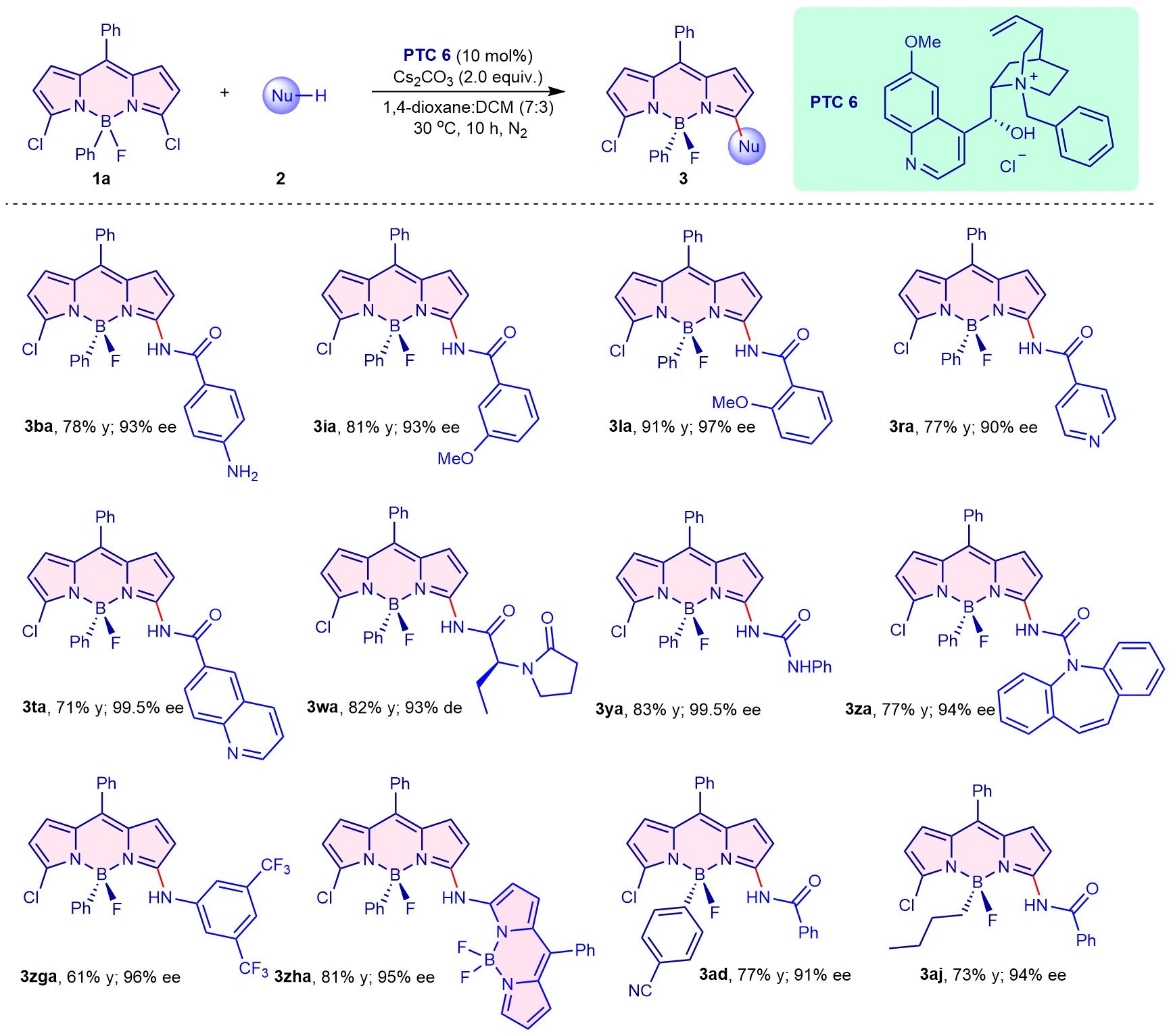

在最优条件下,作者对二醛类底物和酰胺试剂底物的普适性进行了探究。结果显示,该反应对酰胺试剂具有很好的底物兼容性,均可得到良好至优异的反应性和对映选择性。不仅如此,该反应还可以进一步拓展到其它含氮亲核试剂,展现了优良的普适性。

图1 手性相转移催化的不对称芳香亲核取代反应代表性底物

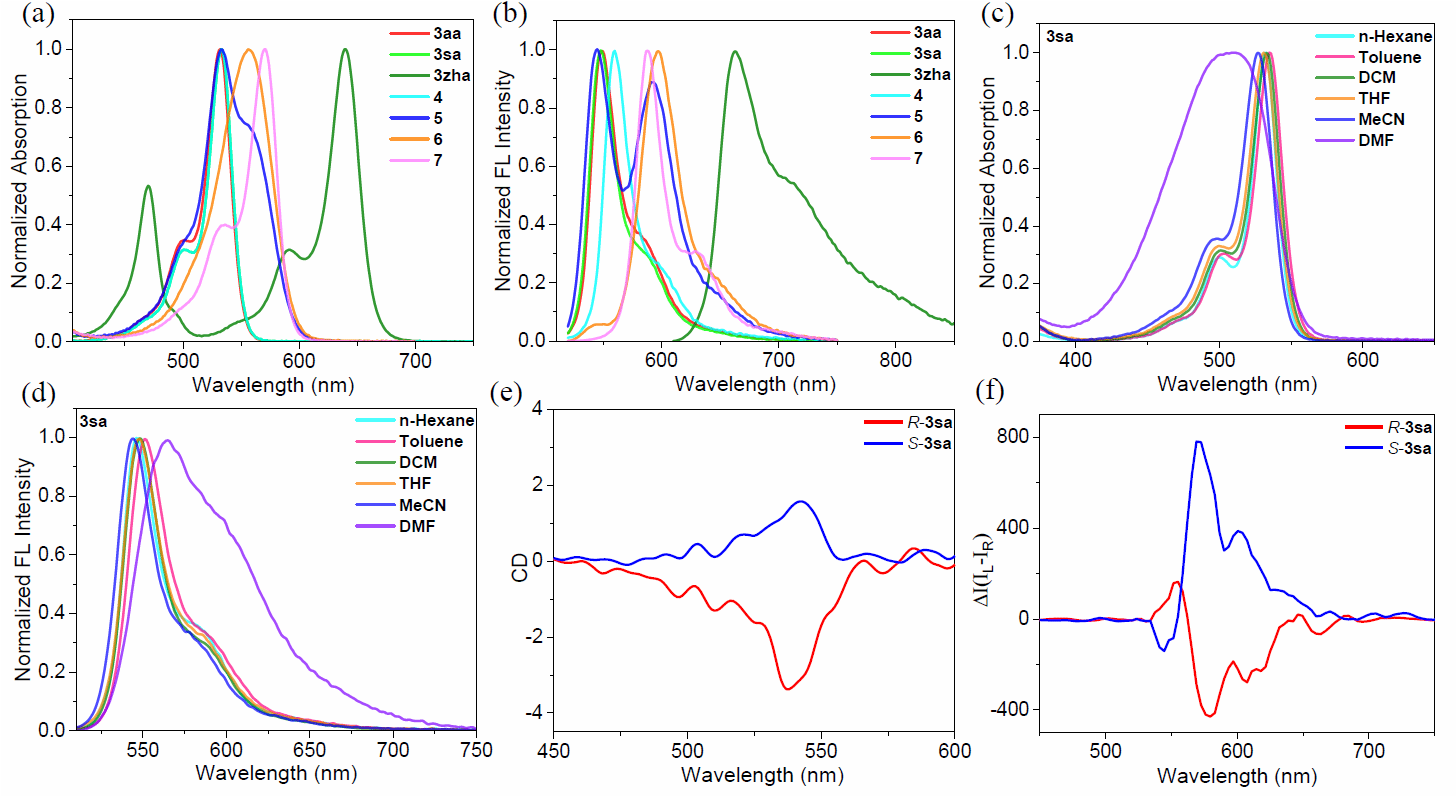

作者对得到的硼手性氟硼二吡咯类化合物光学性质进行探究发现,该类化合物具有优异的光学性质,例如优良的荧光量子产率、显著的圆二色光谱和圆偏振荧光光谱活性等。该类化合物展现了作为一类新颖的手性有机染料的潜在应用价值。

图2 该类硼手性化合物代表性光学性质探究

该课题不仅提供了一种新颖的硼手性氟硼二吡咯类化合物合成策略,对于其机理的探究可能也为该类不对称催化体系提供新的思路。

这一重要成果已发表在《Nature Communications》上,题为“Phase-transfer-catalyst enabled enantioselective C–N coupling to access chiral boron-stereogenic BODIPYs” (原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-58117-6)。该工作得到国家自然科学基金和安徽师范大学启动基金支持,论文的第一作者为2023级硕士研究生张雪晴,通讯作者为李忠原副教授和郝二红教授,2024级博士生吕晓娟、郭璐莹、2022级硕士生马娟、2024级硕士生苏彬、化材学院焦莉娟教授和胡跃飞教授均参与了该工作。

最新更新

最新更新