本网讯(党委宣传部 张鑫)12月26日,《中国青年报》第6版“民族”专刊报道了我校第5届研究生支教团成员、美术学院艺术设计专业2017级硕士研究生袁畅同学的支教感悟。袁畅在采访中表示:自己选择支教就是想“用一年的时间,做一生难忘的事”。他说:“如果有机会,我还会再回到四川,见见可爱的孩子们。”

据悉,自2011年起,我校积极响应团中央和教育部的号召,申报成为“中国青年志愿者扶贫接力计划研究生支教团”项目单位,现已累计招募了104名志愿者前往四川、甘肃西部贫困地区和民族地区服务中小学教育及基础团建工作。

现将报道全文转录如下:

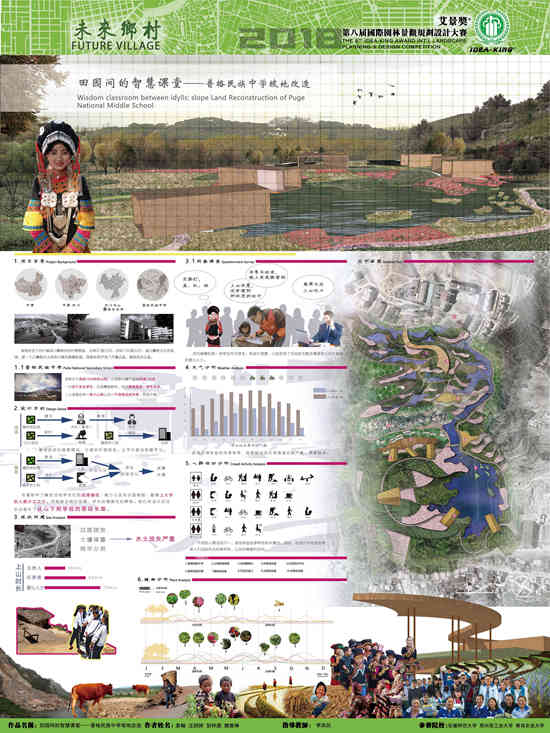

袁畅设计作品

“支教结束后,我回到安徽师范大学美术学院读研。我忘不了那一年的支教经历。我看到了和城市不一样的景观,有吸引我的乡村地貌、人文历史等。这成了我做设计项目的灵感来源,更坚定了我未来做一名优秀设计师的目标。”

袁畅是安徽师范大学第六届研究生支教团成员,曾在四川阿坝藏族羌族自治州松潘县支教一年。松潘县地处青藏高原东缘,平均海拔2850米,昼夜温差很大,白天气温20多摄氏度,晚上会下降到零下15摄氏度左右。

“当地情况比我想象的还艰苦,经常一阵风吹过后,就开始下雪,半小时后,眼前就白茫茫一片。当地只有两个季节,一个是冬季,一个是‘大约在冬季’。不过我很快就适应了,毕竟身体强壮嘛。”袁畅幽默地回忆。

支教时,袁畅给高一学生上美术鉴赏课。课堂上,他经常给学生讲述大山外边的世界,学生很感兴趣。去之前,他特意查阅了资料,准备了马克笔等绘图工具,想绘制一些当地的特色风景手绘图,也准备了摄影装备,课外实践时使用。

“我准备了很多关于景观、建筑的国画、油画图片,以专题的形式为孩子们讲解,加深他们印象。”课堂外,袁畅经常关注当地文化发展和文化教育问题。在松潘中学支教时,他花了半年时间画了56面校园文化墙。其中一些文化墙是他和当地学生一起合作完成的。

“我不仅想提升当地学生的绘画技法,教授书本知识,更想带给他们文化氛围,用多种艺术形式感染学生。”袁畅介绍,作为环境设计专业学生,自己一直在探索用专业知识给当地带来改变。

在和支教团其他成员交流中,他了解到,凉山州普格民族中学位于海拔1542米的山顶,距离山下县城有122米的落差,过度放牧造成土壤裸露,雨季极容易发生泥石流等灾害。

经过多次观察和调研实践,设计作品“田园间的智慧课堂——普格民族中学坡地改造”应运而生。袁畅想出了几个办法,改造山间一段上学必经的坡地,在坡地主干道上,他提出“人行道和车行道都要改造”,设计了3条道路——快速车行道、快速人行道和慢速人行道。

同时,袁畅选择了两种代表性植物——实用性的青稞和美观性的索玛花,进行场地设计,实现美观、实用和智慧的融合,同时保证教学和安全。

从设计背景到解决方案,再到梯田、田间教室的设计,袁畅和其团队的作品严谨、完整,富有创新性,获得了2018年艾景奖学生组铜奖和2019年米兰设计周一等奖,并在米兰理工大学展览。

如今,袁畅经常在各地参加有关艺术的展览、论坛,他觉得,支教给了自己实现自我价值的机会,更对自己的创作生涯提供很多帮助。“创作是个痛苦的过程,但当作品呈现在眼前时,你会发现,之前经历的磨难会在一瞬间消散,这和支教时不断克服困难收获快乐的过程一样。如果有机会,我还会再回到四川,见见可爱的孩子们。”

(王海涵、王磊)

【人物简介】

袁畅,安徽师范大学2017级美术学院环境设计方向硕士研究生,师从詹学军教授。曾担任班长、美术爱好者协会会长、美术学院研究生会主席。2016年师大毕业后加入校第五届研究生支教团前往四川阿坝藏族羌族自治州松潘县进行为期一年的美术支教工作。专业方面曾获得2019年“金莲花杯”国际(澳门)大学生设计大赛建筑类优秀奖、第八届艾景奖国际园林景观规划设计大赛铜奖、米兰设计周——中国高校设计学科师生优秀作品展学院奖(一等奖)、全国大中学生第八届海洋文化创意设计大赛的优秀奖、2018年第十五届中国手绘艺术设计大赛优秀奖等奖项。在学业方面曾获得校2015年“师大骄子”十佳大学生荣誉称号、校2017年“爱暖师大”十佳志愿者荣誉称号、国家奖学金、朱敬文特别奖学金、国家励志奖学金、校一等奖学金6次、研究生新生入学奖学金等。

原文阅读地址:

《中国青年报》:

http://zqb.cyol.com/html/2019-12/26/nw.D110000zgqnb_20191226_3-06.htm

最新更新

最新更新