本网讯(文学院 庄晓莹 吴青山)菖蒲的花语是信仰者的幸福。又是一年夏天,一群志愿者带着青春的信仰来到菖蒲,坚守四年不变的承诺。“师范生走上讲台,校媒人走出校园”,他们立足专业,扎根实践,让“创意写作”这朵菖蒲花在大别山深处生根发芽,灿烂绽放。

以本为本,前期准备有厚度

两个月前,志愿者们以桐城文派文章写作理论为纲,与专业课老师深入探讨,寻找理论与实践契合点,精心构思、细致分工、合理选材、巧妙设计、反复修改,编写国文教材和写作教案,为专业实践开展沃土施肥。

“用多媒体播放小视频可以帮助学生记住国文典故,从而更好地理解和运用。”“写人记叙文要联系生活实际,让同学们写身边的人,一方面激发兴趣,一方面更加具体形象。”“散文对小学生来说难度偏大,你们觉得需不需要做一些调整?”……备课会上,志愿者们交流想法,互提意见,解析教材,设计教学内容,为实现高质量教学做好准备。

化本作犁,课堂教学求高度

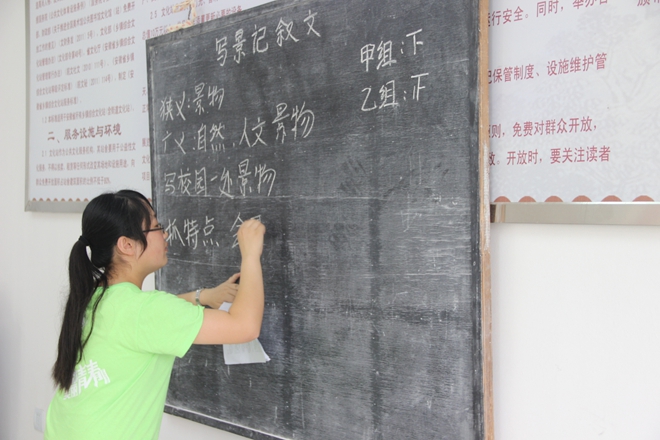

国文课上,志愿者带领同学们走进唐诗、宋词、《诗经》、《弟子规》、《论语》……华夏的文化结晶浓缩在一个个方块字里,流转千年,孩子们在经典中发现美、积累美,在厚重的传统文化底蕴中汲取写作新能量;写作课上,志愿者带读范文、讲解内容,组织问答、开展互动,激发孩子们的写作兴趣。叙事的条理、写景的技巧、状物的方法、书信的格式、说明文的严谨……志愿者悉心讲解写作方法,结合例文,为同学们仔细分析写作技巧、修辞手法、艺术特色等内容,以专业知识为“桨”,做孩子们发现美、记录美的“摆渡人”。

教学相长,两日一次的教学互评上大家共同交流教学经验,找进步“秘籍”,练成长“绝招”。备课、上课、教学反思、教学互评,每一个环节志愿者们都尽心尽力做到最好,用夯实的专业基础将理论化为实践,追求教学高水平开展,以实现从学生到老师的角色蜕变。

仗笔为梦,感知社会有热度

志愿者们发挥中文专业和新苑通讯社骨干写作特长,用敏锐的视角捕捉身边故事,走向基层,聚焦百姓生活,关注留守儿童、乡村教师等社会群体。田野间的“新闻游击者”,用笔杆传递大山的声音;大山里的“赤脚医生”,在需要他的地方治愈伤病;做公益有“瘾”的乡村教师,用爱心汇聚社会正能量;走出大山又回到大山的大学生村官,平凡岗位上却收获不平凡的成长……志愿者们用文字记录这些小人物的大幸福和平凡生活里最美的梦。

关注社会,洞察生活,团队经过走访观察到在当地几乎每家每户的大厅内都设有“天地国亲师”的牌位。针对这一社会现象,团队志愿者们在炎夏的街头实地走访、发放问卷调查,进行礼文化调研,拟定形成礼文化发展现状调研报告。探寻“天地国亲师”中传达的对天地的感恩、对君师的尊重、对长辈的怀念之情和敬天法地、孝亲顺长、忠君爱国、尊师重教的价值取向在现代社会的生命力。无论采编还是调研,志愿者们都用自己的方式传递这一份充满能量的新鲜热度。

以爱之名,模式探索常态化

菖蒲的社会实践基地的教室里,时不时有一双双小手举起,志愿者则快步上前,解答那位举手同学的问题。在每天集中辅导的一个半小时里,志愿者们总是耐心地俯身倾听,根据问题启发孩子思考,每一道题都反复询问孩子:“懂了吗?需不需要老师再说一遍?”他们细心为孩子们解答疑难困惑,让孩子们学有所获;分散辅导中,采取一对一的入户辅导形式,11位志愿者分散住在9位留守儿童家里,根据各个家庭孩子的学习情况及性格特点开展具有针对性的课业辅导与亲情陪伴,用爱心、责任心、耐心陪伴他们学习和成长。“你来了以后,我的孩子确实在变化”学生王薪家长由衷地对志愿者沈露露说到。

团队采用集中辅导教学和分散入户辅导的实践模式,既收获自身的成长也满足了当地需求,获得广泛好评。这一实践模式的探索将朝着常态化方向发展,以完善第三课堂实践育人平台,更好地发挥社会实践基地效应。

他们是躬身实践的中文人,背起“创意写作”来到这片土地;他们是化笔为犁的校媒人,耕耘在“文字的田野上”;他们是以梦为马的志愿者,播撒“爱”与“责任”的种子;他们是甘寂寞、肯奉献的大学生,用平凡却不平庸的行动收获“希望”与“坚守”的幸福。

最新更新

最新更新