近日,我校生命科学学院吴孝兵教授课题组在扬子鳄保护生物学领域取得重大进展,相关成果在国际知名期刊《Science Advances》发表。吴孝兵教授为论文通讯作者,潘涛副教授为论文第一作者,安徽师范大学为第一作者单位及唯一通讯作者单位。主要合作者包括日本冲绳科学技术大学院大学、浙江湘湖实验室、安徽大学、安徽省扬子鳄繁殖研究中心的研究人员。

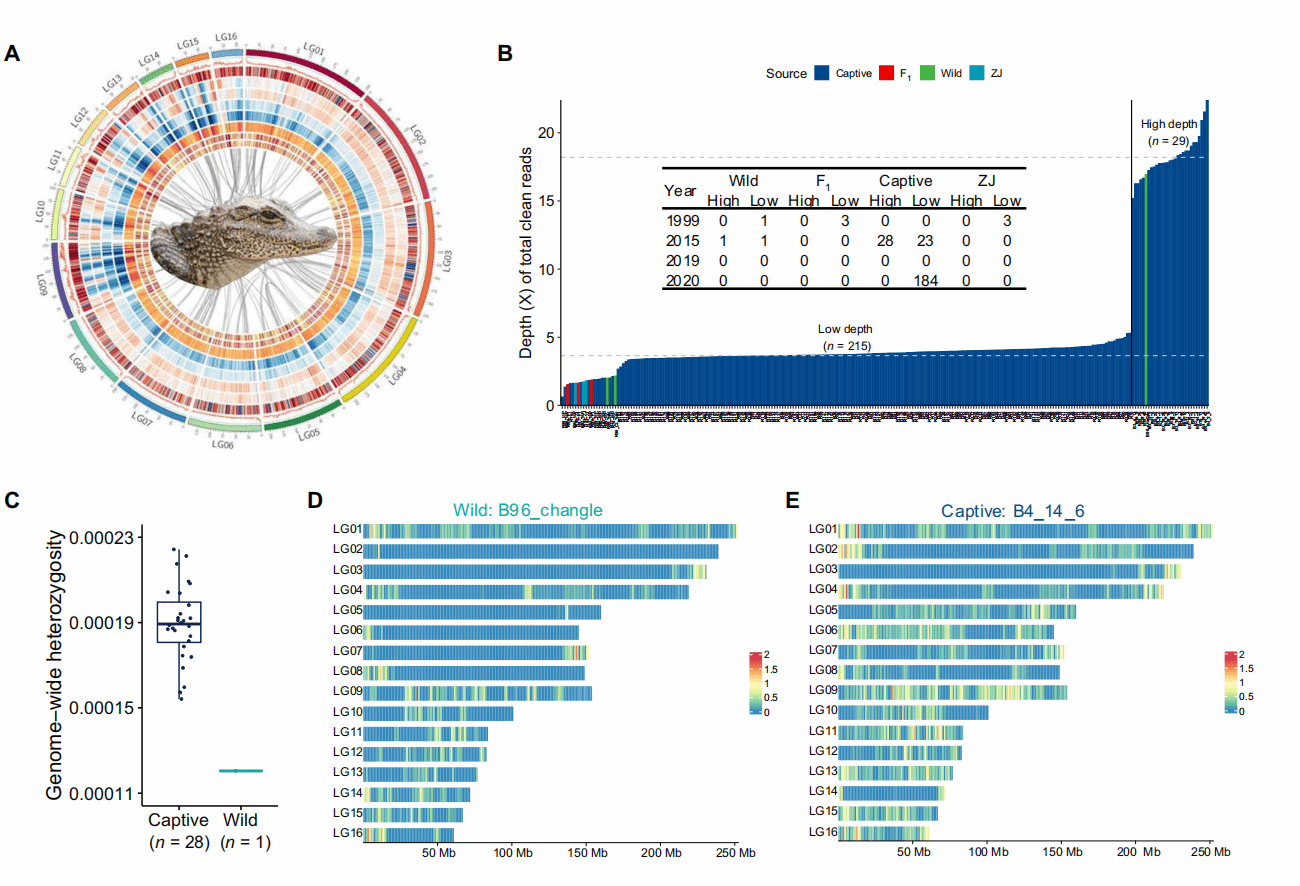

扬子鳄是我国特有的濒危物种,自上世纪70年代末以来,安徽师范大学陈璧辉教授团队便开启了对其野生种群生态学的研究。经过近40年的保护努力,扬子鳄的野外数量逐年增加,但其基因组特征始终未被精准评估。近日,吴孝兵教授研究团队成功组装了扬子鳄的染色体级基因组(2n=32,2.26 Gb),并基于29个个体的基因组数据,揭示了圈养和野生种群的遗传差异。研究发现,圈养种群的基因组杂合度(H)平均为1.90×10⁻⁴,而唯一野生个体的杂合度仅为1.20×10⁻⁴,表明圈养种群的遗传多样性显著高于野生个体。此外,圈养种群中近亲关系比例较高,一级、二级和三级亲缘关系占比达30.86%,而基于更大样本量(244个个体)的分析显示,近亲比例高达79.62%。尽管如此,圈养种群的近交系数较低,说明圈养繁殖在维持遗传多样性方面发挥了积极作用。研究还识别了1,258个结构变异和9,705个纯合片段,这些遗传特征在圈养和野生种群间存在显著差异。

尽管扬子鳄的野外种群数量自2015年以来逐年增长,但历史种群动态分析表明,其有效种群大小仍在下降,遗传风险依然存在。研究指出,圈养种群较高的杂合度和较低的近交系数,为未来扬子鳄的种质资源规划提供了重要参考。我国政府通过保护措施和重新引入计划,已显著推进扬子鳄的保护工作。此次研究不仅填补了扬子鳄基因组研究的空白,还为优化繁殖策略和保护规划提供了科学依据。研究团队强调,未来需进一步平衡圈养繁殖与野外保护,减少近亲繁殖风险,同时利用基因组资源指导野化放归和栖息地恢复。这一成果标志着扬子鳄保护进入基因组时代,为濒危物种的科学保护提供了新的范例。

研究工作得到了国家自然科学基金项目(32000355, 32170525, 32370561)、安徽省重大科技专项(202003a06020028)的支持。

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adm7980

最新更新

最新更新