近日,我校物理与电子信息学院青年教师程琪与中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心极端条件物理重点实验室EX4组汪卫华院士团队的孙永昊特聘研究员、捷克杨×伊万杰利斯塔大学的Jiri Orava教授利用快速扫描量热技术原位调控金属熔体,系统研究了不同参数下冷却后的金属玻璃的结构和性能,实现了原位设计高性能金属玻璃材料的目的。这一成果为玻璃材料的设计与性能调控提供了新路径,为珠宝、增材制造和功能材料领域带来了重要突破。相关成果以《Fast scanning calorimetry: From thermal analysis to glass design》为标题发表在材料学顶级期刊《Acta Materialia》上。

研究团队利用快速扫描量热技术(FDSC),深入探究了金属玻璃的热处理过程及其对材料性能的影响。FDSC是一种先进的热分析技术,传统差示扫描量热法(DSC)的加热和冷却速率通常仅为5 K/s,而FDSC通过微机电系统(MEMS)芯片技术,将速率提升至每秒百万次级别(最高达1,000,000 K/s),能在毫秒级时间分辨率下捕捉材料在快速热处理过程中的瞬态热响应。

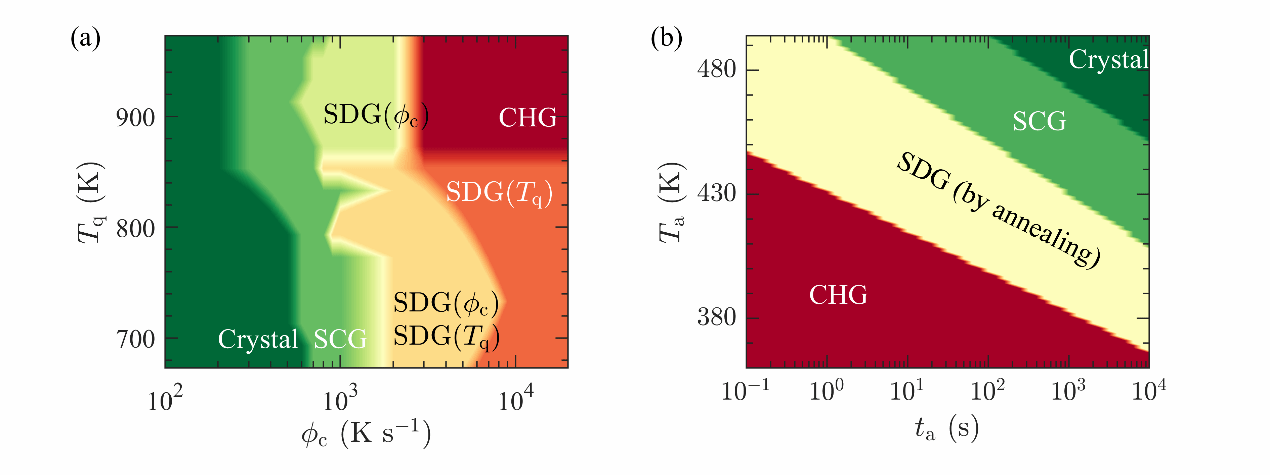

研究团队以金基合金(Au-Ag-Pd-Cu-Si)为模型材料, 通过控制冷却速率(fc)、淬火温度(Tq)、退火温度(Ta)和退火时间(ta)等参数,成功制备出具有不同结晶行为的玻璃态材料(如图1所示)。例如:不含晶核玻璃态(CHG):通过高冷却速率从高淬火温度冷却形成,无任何晶核。具有高稳定性,适合用来做热塑成型材料。含有晶核的玻璃态(SDG):通过中等冷却速率/低淬火温度/特定退火条件引入结构异质性形成。在某些应用场景中表现出独特的力学性能和抗腐蚀性能。含有晶体的玻璃态(SCG):通过低冷却速率形成,含有纳米晶。适合设计优良磁性能的金属玻璃纳米晶复合材料。传统观点认为,金属玻璃的均质性由其快速冷却决定。然而,该研究通过FDSC结合动力学分析,首次揭示了异质性的多重来源:熔体结构主导型—淬火温度低于863 K时,熔体自身化学不均匀性被冻结;过冷液体主导型—中等冷却速率下,液态结构在降温过程中自发分相;玻璃退火诱导型—近玻璃转变温度(Tg)退火引发局部结构弛豫,形成亚稳异质区。

该研究成果为调控材料的等构玻璃态提供了可能,无需改变材料的化学组成,即可实现广泛性能的优化,以满足不同应用场景的需求。珠宝行业:金基金属玻璃较传统金合金硬度更高、抗腐蚀性更强,但存在“变色”问题。研究团队通过FDSC调控冷却速率和退火条件,抑制晶核形成,为高端珠宝提供耐久解决方案。增材制造:金属玻璃在3D打印中易结晶破坏成型精度。通过FDSC构建的“热加工图”(图1),研究人员可精准锁定抑制结晶的参数范围,确保材料保持非晶态,为复杂结构制造奠定基础。功能材料:软磁与高韧性复合材料。研究显示,半晶态玻璃(SCG)中纳米晶相与玻璃基体的协同效应,可显著提升软磁性能(如Fe基合金)或断裂韧性(如Zr基合金)。这种“结构-性能”定向设计理念,为开发新一代功能材料提供了新思路。

该研究成果为人们原位调控金属熔体设计性能不同的玻璃态材料提供一种快速的新方法和适用指南,打破传统依赖成分优化性能的局限,为材料科学的发展注入新的活力。

该研究成果得到了国家自然科学基金委(92263103,52471188)和捷克共和国教育部(LM2018124)的资助。

《Acta Materialia》论文链接:https://doi.org/10.1016/j.actamat.2025.120940.

图1. 金基非晶合金的熔体温度-冷却速率和退火温度-退火时间调控工艺相图。

本文的第一作者程琪,长期从事超快差热分析研究,已发表相关研究工作9篇,包括3篇冶金学一区期刊杂志Acta Materialia。相关文献如下列表:

[1]. Q. Cheng, et al., Acta Mater. 289, 120940 (2025).

[2]. Q. Cheng, et al., Acta Mater. 230, 117834 (2022).

[3]. X.L. Han, et al., Acta Mater. 241, 118371 (2022).

[4]. Q. Cheng, et al., Sci. China-Phys. Mech. Astro. 68, 266105 (2025).

[5]. Q. Cheng, et al., Acta Phys. Sin. 73, 078101 (2024).

[6]. Q. Cheng, et al., Mater. Today Phys. 31, 101004 (2023).

[7]. X.L. Han, et al., J. Alloys Compd. 942, 169051 (2023).

[8]. Q. Cheng, et al., Phys. Rev. B 103, L100203 (2021).

[9]. Q. Cheng, et al., Scripta Mater. 183, 61-65 (2020).

最新更新

最新更新