2025年3月29日至30日,“新四军与抗战:纪念抗日战争胜利80周年”学术研讨会在安徽芜湖圆满召开。此次学术研讨会由中国社会科学院近代史研究所和安徽师范大学联合主办,《抗日战争研究》编辑部、《党史教学与研究》编辑部、《安徽史学》编辑部和中共泾县县委党校共同协办,安徽师范大学历史学院承办。

来自中国社会科学院、南京大学、山东大学、国防大学、南京理工大学、华中师范大学、苏州大学、湖南师范大学、合肥工业大学、广西大学、上海师范大学、杭州师范大学、安徽省社会科学院、安徽农业大学、南京财经大学、南京审计大学、河北地质大学、苏州城市学院、盐城师范学院、黄山学院、铜陵学院、中共泾县县委党校和安徽师范大学的专家学者,以及《中共党史研究》《抗日战争研究》《党史教学与研究》《党的文献》《安徽史学》等刊物负责人及编辑共75人与会。本次研讨会由主题报告、会议讨论和专家论坛共三部分组成。

安徽师范大学党委常委、副校长曾黎明致欢迎辞,中国社会科学院近代史研究所副所长高国荣发表讲话,安徽师范大学历史学院院长刘道胜发言。会议开幕式由历史学院副院长韩家炳主持。

会议主题报告环节。历史学院房列曙教授作《二十世纪七八十年代皖南事变的历史调查回顾》主题报告,介绍了当年开展皖南事变历史调查的课题组成员,调查的过程和访问的人物,以及在此基础上取得的研究成果。杭州师范大学人文学院袁成毅教授在主题报告《近十年来有关新四军抗战研究的若干进展》中指出,一方面,近十年新四军军事研究超过了上一个十年;另一方面,研究新四军战斗战役经过的较少,主要聚焦新四军发展战略,军队建设等问题。南京大学马克思主义学院院长王建华教授作《从<先锋>杂志看新四军三师对二十二个文件学习情况》的主题报告,论述了整风运动在基层落实的的过程,探讨了政治命令与军事命令执行上的差异,以及整风运动如何通过学习文件、自我反省和党内政治生活训练,促进党员干部理论学习和有组织的生活方式。中国社会科学院近代史研究所抗日战争史研究室主任吴敏超研究员的主题报告《新四军与江南社会》阐述了新四军在江南地区抗日活动的特殊性,新四军在敌强我弱的条件下,通过群众组织和政权建设,与帮会合作保障交通线,灵活运用游击战术,成功在水网地带建立根据地,并在艰难环境中坚持抗战,为全国抗战胜利做出了贡献。

会议讨论环节,分两组各上、下两个半场进行。该环节每场讨论先由报告人逐一汇报后,评议人对其论文进行评议,主持人进行总评。期间,会场设置开放时间,专家学者均可就每场报告评议发言。最后由报告人逐一回应。

会议讨论第一组上半场由高莹莹主持,报告的五篇论文分别是姚瀚霖的《阵地之外:中共在华中“清乡区”的反“攻心”斗争》、袁逸颖的《保卫团、地方武装与新四军:社会—经济视角下江南抗日义勇军的武装生成与演进(1937-1939)》、高航的《皖南事变后新四军第五师的军事斗争(1941-1942)》、高一的《新四军第四师1941年豫皖苏边区反摩擦失利再探——以陈锐霆团起义为中心》、轩艳青的《新四军骑兵团的创建与发展》。汪谦干从选题大小、角度等方面对文章进行了评议。侯竹青从选题的宏观性、文章标题和论文框架等方面对文章进行了评议。分组讨论环节,乔君、李雷波也对上述论文提出了自己的看法和建议。

会议讨论第二组上半场由周祖文主持,报告的五篇论文分别是陈鹏飞的《皖江抗日根据地对敌经济斗争研究》、耿东旭的《“无意插柳柳成荫”:华中抗日根据地卷烟业的兴起》,李恩全的《浙东抗日根据地“灰色隐蔽”方针研究(1941-1944)》,梁馨蕾的《关山迢递:华中抗日根据地的信息传递与革命书刊流通》,闵海霖的《全面抗战时期华中抗日根据地的水网地形改造研究》。徐进在评议中提出要动态看待经济斗争,增加日方史料,突出过程性。赵丛浩在评议中提出关键问题要摆出来,文中简称易让读者难以理解。分组讨论阶段,袁成毅和吴敏超也对文章提出了若干建议。

会议讨论第一组下半场由乔君主持,报告的五篇论文分别为《竹沟:中共发起中原抗战的近后方战略支点》、程毅的《在立足皖东与局部进取之间:皖东新四军发展华中》、吴云峰的《新四军基层连队政治课教学的经验与启示》、曾凡云的《新四军与华中抗日根据地的保卫工作》,姜山的《抗战时期群众收留新四军伤病员研究》。在评议环节,李雷波指出战略支点不是单独起作用,而是在整个战略中都要提到。陈钊认为新四军的医疗社会史最好还是和八路军做比较。分组讨论阶段,徐进和王建华也对上述论文提出了自己的看法。

会议讨论第二组下半场由方英主持,汇报的五篇论文分别是郭辉的《1942年“七七”纪念与中国共产党改善国共关系的谋划》、赵鹏的《“夜老虎”的练成:抗战时期中共军队的夜战战术及训练》,彭程的《海上幽灵:日本海军的军鸽研究与使用(1893-1945)》,黄程湘/胡欣然的《近代日本在华兵要地志调查研究(1921-1945)》,郭洋的《特殊的国共博弈:战后新四军与日伪军的继续较量》。朱蓉蓉在评议中指出要扩展视角,纳入更多国际关系的格局。高士华对论文用词的严谨性,时间界定的准确性提出建议,要关注日方活动以及对中国的军事之外的影响。吴敏超、高国荣和方英也对本场论文提出了自己的看法。

在专家论坛环节,与会专家就“新四军与抗战”研究建言献策,畅所欲言。《安徽史学》主编方英研究员提出论文选题方面与以往研究有了新的拓展,提供了很好的切口和借鉴。中国社会科学院近代史研究所副所长高国荣研究员指出,这些年新四军研究的发展形势比较喜人,研究成果、新文章、新视角和资料的发掘较多;相比新四军华中抗日根据地,还应该关注国民党和新四军在浙江的活动,打开整个视野;华北抗日根据地经验在华中是否可以推广,华北的经验与华中的实践之间的相互关系;大后方、敌后、正面战场这些概念并不能科学界定当时实际,如何打开思路;新四军与华北的研究相比,相对来说成熟度还有努力空间,视野与时空概念有一个重新的的审视。《抗日战争研究》副主编高莹莹副编审提到,相对八路军的研究,新四军向内探讨多,多讲新四军本身的发展;新四军的研究细节可以更宽阔一些,比如与日军作战时,不同对手之间的区别,更多的细节需要深入挖掘;也需要有新四军研究的国际视野,新四军的敌后抗战在整个东方主战场中是一个什么地位。《党史教学与研究》编辑部侯竹青教授分享了自己的学术经历和对新四军的研究感悟。广西大学外国语学院彭程教授谈了自己做日本馆藏新四军档案的翻译与整理研究的经验与体会,介绍了自己对日本有关抗战研究进行评介的情况。《中共党史研究》副主编乔君编审指出自己通过参加此次会议,对新四军研究整体现状、研究队伍、前沿问题有了更加全面和准确的了解和判断,表达了学界对安徽师范大学新四军研究团队为深化推动新四军研究的期待。安徽省社会科学院历史研究所所长汪谦干教授指出,当前新四军研究越来越具体,材料越来越丰富,对国外档案资料使用的也较多。南京大学马克思主义学院院长王建华教授认为学术研究的精髓不在于去寻觅稀有的文献,而在于对于学理的归纳,从常见文献中获得新见解;无论新四军研究还是八路军研究,还是中共党史研究,都应该回归到常识;另外,中共党史的研究应该回到组织的维度,但不是忽视人物和事件的重要性。南京大学中共党史党建研究院特约研究员王承庆博士提出在做新四军研究时要做田野调查,还分享了自己推动南陵土塘新四军纪念地作为文物加以保护的经历。国防大学李雷波副教授指出做历史研究要与整个地方社会紧密联系在一起,如新四军与地方社会如何关联的问题上,呈现根据地的复杂性,避免简单化问题;如某一区域社会的特点、文化和经济会投射到新四军身上。山东大学历史学院徐进教授认为现在做研究往往研究个案,做个案必须要显示个案的特点,研究要找特殊点和反常点;现在研究也可以从贯通的角度来看,如30年代反“围剿”时期的经验也会引发中共中央在抗战时期的思考;既要查档案,也要加强史料解读。南京理工大学马克思主义学院陈钊教授在表达对主办方的感谢的同时,也谈了新四军研究方面的一些体会和观点。华中师范大学近代史研究所高航老师谈了自己的学术研究经历,表达了对年轻硕博投身新四军研究的期待。

经过一整天紧张而热烈的研讨,会议进入闭幕式环节。中国社会科学院近代史研究所高国荣副所长认为会议取得了圆满成功,与会学者收获满满。高国荣副所长对新四军抗战史研究新趋势发表若干看法:首先,新四军研究越来越精深细微,历史的复杂性更加完整清晰的得到还原;其次,新四军研究日益与根据地、区域连接起来,越来越多学者引入新的方向,如医疗社会史、环境史和全球史等;第三,要走出书本,加强田野调查,也要注重理论分析。最后,高国荣副所长总结道,“新四军与抗战”研究呈现蓬勃发展,研究既有高度,又有深度,也有温度;要铭记历史,发扬精神,致敬英雄;并代表近代史所向主办、协办和承办等各单位表达了衷心感谢。安徽师范大学历史学院汪效驷教授向中国社会科学院近代史研究所,《抗日战争研究》编辑部、《党史教学与研究》编辑部、《安徽史学》编辑部和中共泾县县委党校等单位的支持与协作表达了感谢;并指出,就学术脉络而言,从20世纪80年代房列曙教授等人进行皖南历史调查,到省军区、新四军研究会、地方史志办等单位和团体陆续推出新四军在安徽系列著作,再到当下一批青年学者在该领域展露头角,安徽形成了老中青三代研究队伍;作为扎根皖南的高等学府,安徽师范大学一直站在新四军研究的前沿,历史学院研究团队有责任也有能力为新四军与抗战研究作出自己的贡献;期待各位学者继续深耕这片沃土,让铁军精神在新时代焕发新的生机。

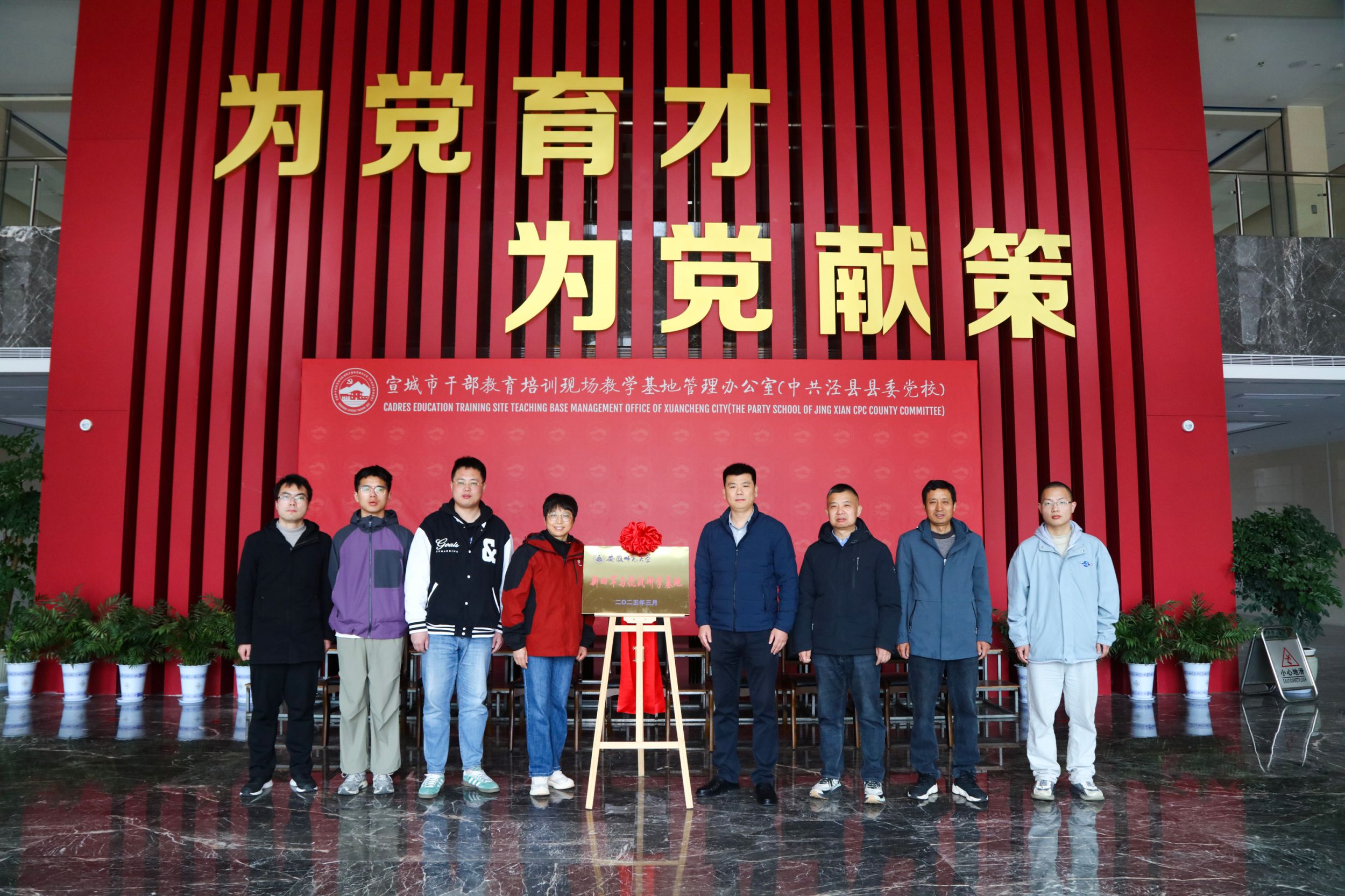

3月30日,与会人员一同前往中共泾县县委党校进行学术交流,并参加“新四军与抗战”研学中心成立仪式。安徽师范大学历史学院中国近现代史硕士点负责人汪效驷,中共泾县县委党校相关负责人为“安徽师范大学新四军与抗战研学基地”揭牌。成立仪式结束后,与会人员与泾县县委党校开展了相关交流活动。

为期两天的“新四军与抗战:纪念抗日战争胜利80周年”学术研讨会圆满闭幕。此次会议为深化新四军与抗战研究,加强学术对话和交流提供了很好的平台和机会。

最新更新

最新更新