为深化"专业教师+朋辈群体"协同育人模式,助力大学生护航行动计划有效实施,3月5日晚,社会工作专业第十期"社工伴学"护航服务启动仪式在教学楼202教室举行。22级社会工作专业班主任王杰、辅导员刘沐景,24级社会工作专业本科生及部分研究生参加会议。24级社会工作专业辅导员李冉冉主持会议。

精准调研,锚定需求方向

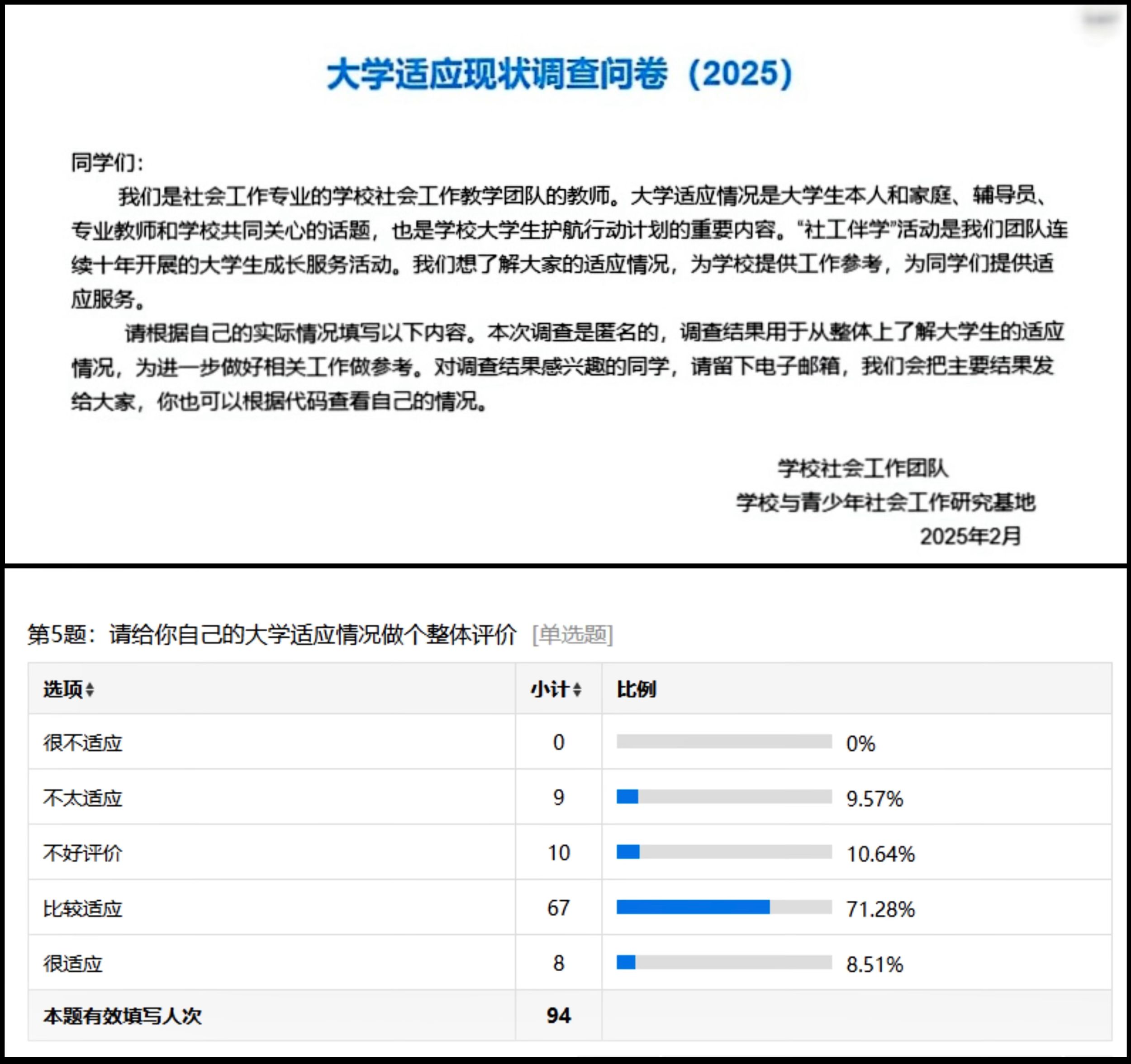

本学期伊始,王杰老师依托《社会研究方法》课程,通过课堂反思、问卷调查、深度访谈等多元方法,广泛收集2024级新生发展需求。调研数据显示:80%的新生已经适应大学生活,但仍有20%的新生存在适应困惑。进一步资料分析发现,存在专业认知模糊、学习方法转型困难、时间管理失衡、心理调适压力等四大核心诉求。基于调查结果和分析结论,项目团队确立了"靶向干预、分层护航"的服务策略。

专业赋能,打磨服务体系

在王杰老师团队创新采用项目化教学模式,组织22级学生在《学校社会工作》课程中组建护航服务小组。通过"需求分析-方案设计-模拟演练-督导反馈"四阶培养体系,打造出包含专业认同建构、时间管理工坊、情绪调节训练等五大主题的模块化服务体系。期间累计开展集体备课3次,线上督导5场,确保服务方案的专业性与可行性。

多维互动,激发参与热情

在宣讲会上,大三护航团队以动态可视化PPT、情景剧展演等创新形式,生动呈现各小组服务特色。研究生督导助理团队现场设立咨询服务台,即时解答新生疑问。最终通过"双选会"机制,40名新生基于个性化需求自主匹配到相应小组。这种"菜单式+体验式"招募模式,使参与率较往期提升25%。

协同育人,优化护航生态

本期项目创造性搭建"本科生-研究生-专业教师"的三级联动机制,形成独具特色的实践育人共同体。在专业教师指导下,研究生和大三学生,通过担任督导助理和提供直接服务,形成"学习-服务--反思"闭环,深化专业认知,提升实务能力;新生在朋辈引领中加速适应进程,为今后的大学生活奠定基础。特别是项目同步启动行动研究计划,专业教师团队将系统追踪学生成长轨迹,探索护航服务的长效机制。

十年深耕,铸就专业品牌

自2014年创办以来,"社工伴学"项目始终秉持"需求为本、专业引领、持续创新"的发展理念,累计服务学生1200余人次,形成典型案例30余个。本期项目在传承中创新,首次引入研究生督导助理团队,构建"本硕协同"服务新模式;开发标准化服务工具包,建立服务质量监测体系;搭建数字化服务平台,实现服务过程全记录。这些创新举措为探索社会工作专业人才培养与大学生发展护航的深度融合提供了新范式。

法学院高度重视护航背景下的育人新模式探索,各小组“第一课”活动已于3月12日全面展开,项目团队将通过过程评估、成效评估、追踪评估三维度监测服务效果,持续优化护航模式,为新时代高校学生工作创新贡献社工智慧。

最新更新

最新更新